今回は、mBot2プログラミングシリーズ(mBlock編)の第4回です。

ここでは「変数」の作成方法とその活用方法について学びます。

変数は、プログラム内でデータを一時的に保存し、再利用するための「入れ物」のようなものです。

特にmBot2のセンサー値を取り入れたプログラミングでは、変数が非常に役立ちます。

この記事で分かること

- 変数の基本的な役割と使い方

- mBlockでの変数の作成方法

変数とは?mBlockで変数を作成するには?

変数に関する説明、およびmBlockで変数を使うための方法はmBotでのプログラミングと同様です。

詳細については以下リンクで説明しています。

簡単な動作プログラム作成

mBot2で変数を使ったプログラムを作ってみます。

変数には、データの一時保管、再利用をする役割があります。

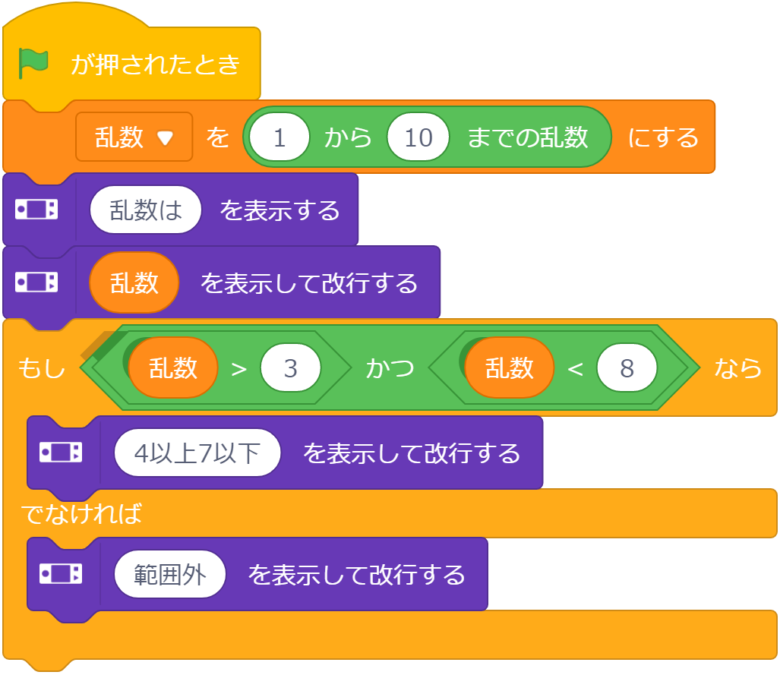

その一例が以下のプログラムです。

『発生させた乱数をCyberPiのディスプレイに表示させ、その値が4未満か5以上かを表示させる』プログラムです。

変数『乱数』を作成し、発生した乱数を格納します。その変数を次の2か所で使用します。

①CyberPiのディスプレイに表示

②条件分岐(5未満かどうか)の判定

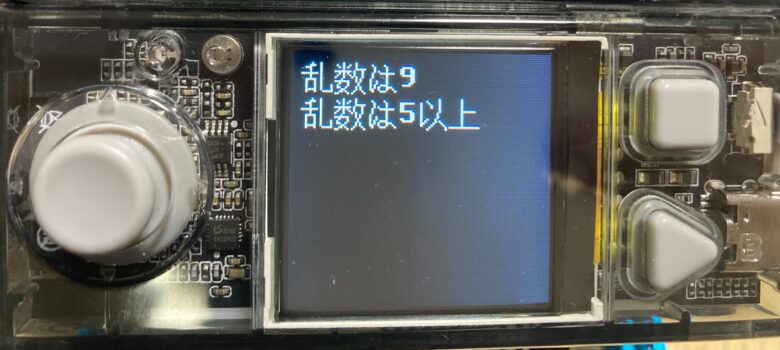

実行結果は次のようになります。

この例は、変数を使用しなければ実現できないプログラムになります。

【例題】変数を作ってみよう

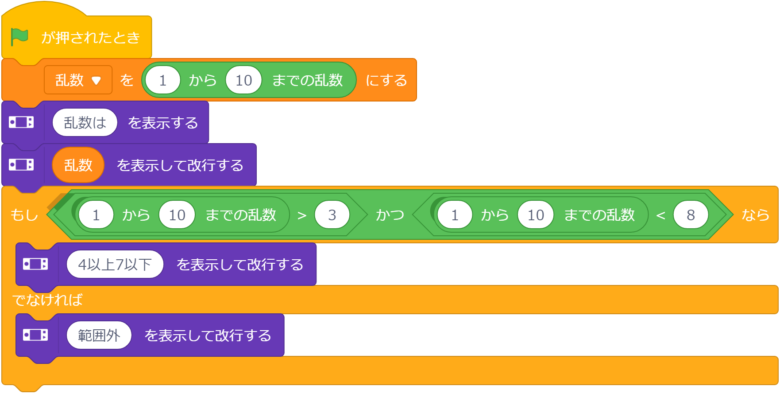

例題1:論理演算で用いる

- 例題

- 解答例

『1~10の乱数を発生させて、4以上7以下の時とそれ以外の時とでCyberPiのディスプレイ表示を切り替える』プログラムを作ってみましょう。

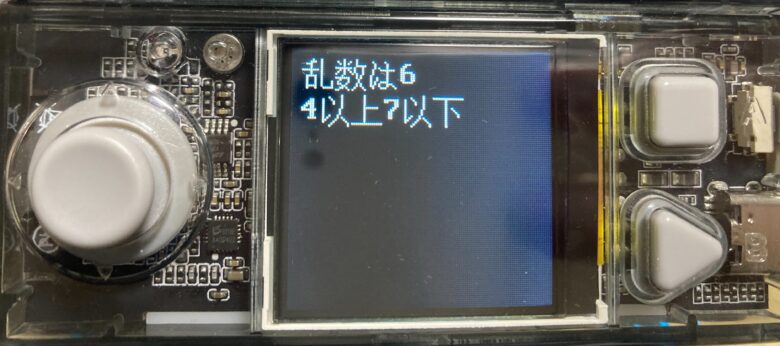

<表示イメージ>

乱数は:〇

4以上7以下 (または) 範囲外

生成した乱数を、変数『乱数』に格納します。

『4以上7以下』の判定は『(乱数>3)かつ(乱数<8)』で表し、条件分岐ブロックで処理をわけます。

例題2:カウンターを作る

- 例題

- 解答例

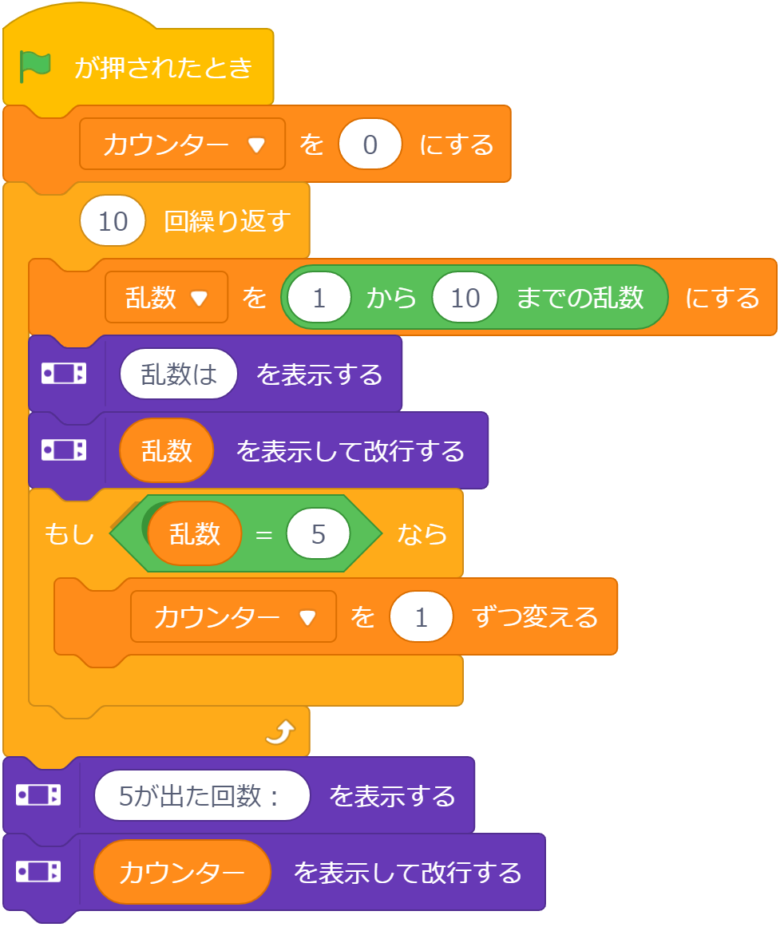

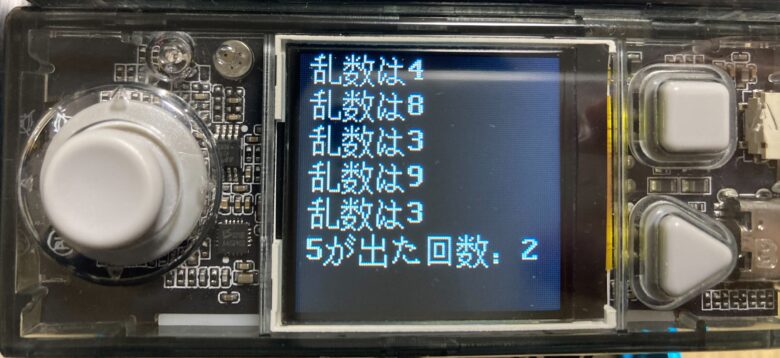

『1~5の乱数を10回発生させて、全ての乱数をCyberPiのディスプレイに表示させる。最後に、5が生成された回数を表示する』プログラムを作ってみましょう。

変数『乱数』と『カウンター』を作成します。

変数『乱数』は①ディスプレイ表示、②5かどうかの判定 の2か所で使います。

乱数が5なら、『カウンター』に1を足します。

この処理を10回繰り返すことで、『カウンター』には生成した乱数が5であったときの回数が入ります。

まとめ

変数を活用することで、より高度なプログラムを作成できるようになります。

センサー値を記録し、分析することで、mBot2の動きをさらに細かく制御できるようになるでしょう。

次回は、いよいよ『センサー値』を取り込んだ制御について学んでいきます。

mBlockを使ったmBot2のプログラミング方法を丁寧に解説していておススメです。

CyberPi単体でもプログラミング教育に非常に役立ちます!