今回は、mBot2プログラミングシリーズ(mBlock編)の第6回です。

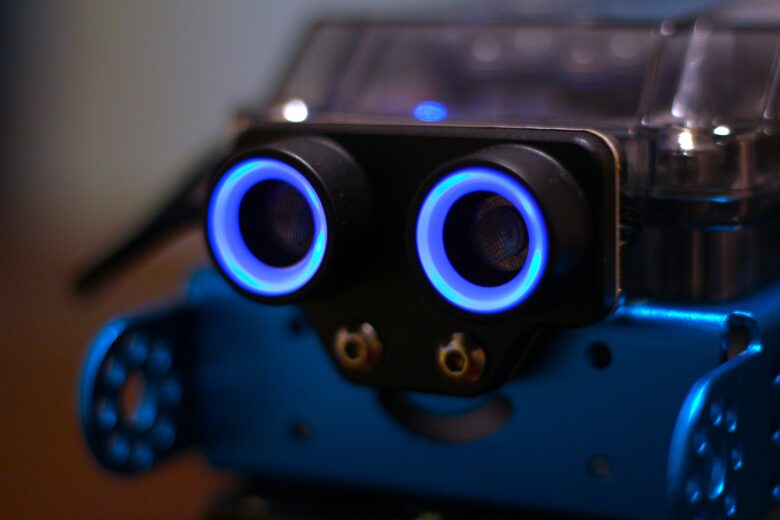

この回では、mBot2に搭載されている超音波センサーのLED制御について解説します。

超音波センサーには、8個の青色LEDが装備されており、様々な種類の感情や情報を表現することができます。

ただ、LED点灯に関するmBlockのブロックは、解説無しで理解するのは難しいかもしれません。

丁寧に解説しますので、ぜひ一緒に学んでいきましょう!

この記事で分かること

- 超音波センサーLEDの仕組み

- 超音波センサーLEDに関するブロックとその使い方

- LED制御のプログラミング方法

超音波センサーのLEDとは

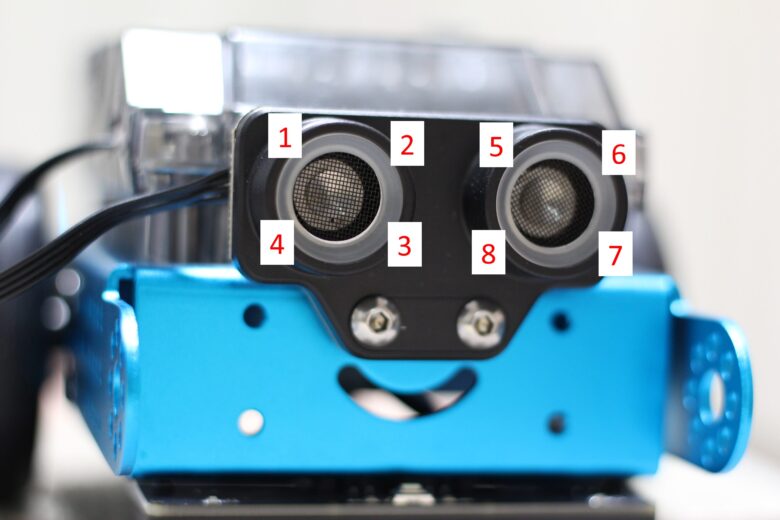

mBot2の超音波センサーには、左右併せて8個のLEDが装備されています。

向かって左上から、右目に1,2,3,4、左目に5,6,7,8の番号付けがされています。

8個のLEDを個別に制御することができ、明るさは0~100%の範囲で調整可能です。

これにより、様々な種類の感情や情報を表現することができます。

mBlockとは?『スクラッチ(Scratch)』との違い

mBlockは、小学校や学習塾で取り入れられている『スクラッチ(Scratch)』をベースとしたビジュアルプログラミングツールです。

スクラッチの基本的な操作感を引き継ぎながら、ロボットやハードウェアの制御に特化しているため、mBlockを使えば、プログラミング初心者でも簡単にロボットプログラミングを始めることができます。

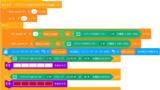

mBlockで使用するブロック

『超音波センサー2』パレット

mBot2の超音波センサーに関するブロックが入っています。

今回はLED点灯に関するブロックを使います。

指定した箇所のLEDの明るさを設定します。

[全て▼]を押すと、「1~8/全て」から選択が可能です。

明るさは0~100%で設定可能です。

指定した箇所のLEDの明るさを、指定した値ずつ明るくします。

指定した箇所のLEDの、現在の明るさの値を返します。

指定した箇所のLEDを消灯します。

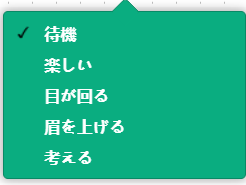

登録されている表情を表現させます。

[待機▼]を押すと、以下の表情を選択することができます。

簡単な動作プログラム作成

『超音波センサーのLED1,2,5,6を点灯させて、微笑む表情』をプログラムします。

LEDを全て消灯させた後、指定した箇所のLEDを点灯するブロックをつなげます。

まとめ

今回は、超音波センサーのLEDを制御することで、mBot2に表情を与える方法について解説しました。

mBot2の動作を表現したり、オリジナルの表情を作ることで、mBot2の楽しみ方が更に広がるはずです。

ぜひ、色々な表情を作ってみてください。

次回は、クアッドRGBセンサーを用いたライントレースプログラムを作成します。

mBlockを使ったmBot2のプログラミング方法を丁寧に解説していておススメです。

CyberPi単体でもプログラミング教育に非常に役立ちます!