mBlockは、mBot2のプログラミング教育を楽しく効果的に行うためのビジュアルプログラミングツールです。 ビジュアルプログラミング言語「Scratch」をベースにしており、ドラッグ&ドロップで簡単にプログラムを構築できるのが特徴です。

本記事では、mBlockの導入から、mBot2を動かすための基本的な使用方法まで詳しくご紹介します。

mBot2のプログラミング講座一覧はこちら

『mBlock』と『スクラッチ(Scratch)』

mBlockは、小学校や学習塾で取り入れられている『スクラッチ(Scratch)』をベースとしたビジュアルプログラミングツールです。

スクラッチの基本的な操作感を引き継ぎながら、ロボットやハードウェアの制御に特化しているため、mBlockを使えば、プログラミング初心者でも簡単にロボットプログラミングを始めることができます。

mBlockの導入

ダウンロードとインストール

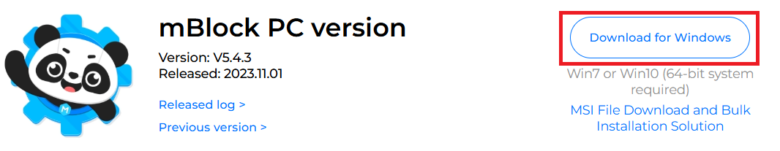

- 公式サイトへアクセスします。

- お使いのOS(Windows、Mac、Linux)に対応したバージョンを選択してダウンロードします。

ここでは、「Download for Windows」の場合で説明を進めます。

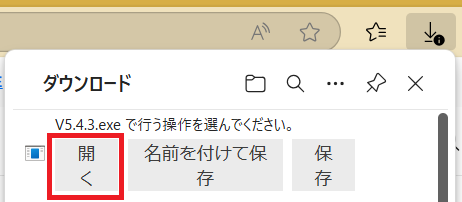

- ダウンロードしたファイルを開き、画面の指示に従ってインストールを進めます。 インストールが完了すると、mBlockのアイコンがデスクトップに表示されます。

mBlockの初期設定

アカウントの作成

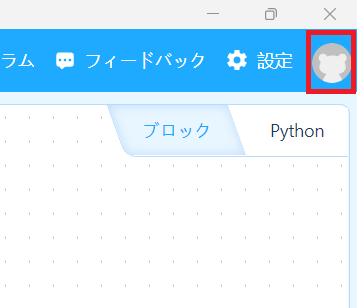

アプリ起動後、右上のアイコンマークをクリックすると、「ログイン」または「アカウントの新規登録」ができます。ログインしておくことで、自分のプロジェクトをクラウドに保存でき、いつでもどこでもアクセス可能になります。

言語選択

画面左上の「地球」マークから言語を選択することができます。

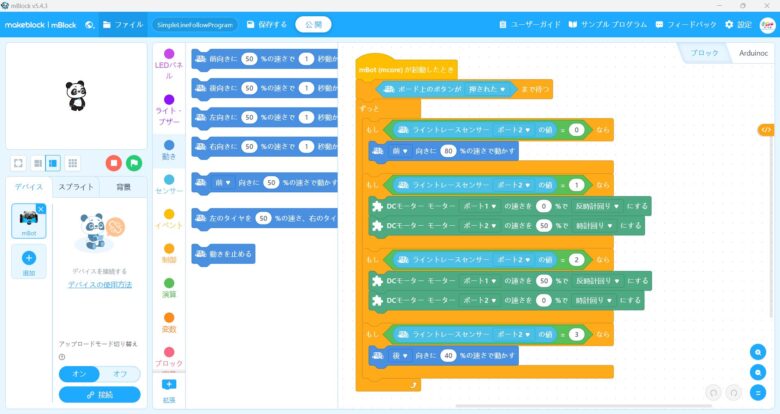

mBlock操作画面の説明

- メニューバー

プロジェクトの保存やサンプルプログラムの読み込み、mBlockの設定などができます。 - ステージ

初期状態でパンダがいます。プログラムをしてパンダの動きで動作確認することができます。 - デバイスリスト

プログラムで動かすデバイスをここに設定します。「+」マークからデバイスを追加します。 - ブロックパレット

「動き」「センサー」など、様々なパレットが用意されています。パレットごとに、目的に合わせたブロックが入っています。 - スクリプトエリア

プログラムを作る場所です。ブロックパレットからここへブロックを移動させてプログラムを作ります。

mBot2の立ち上げ

CyberPiのアップデート

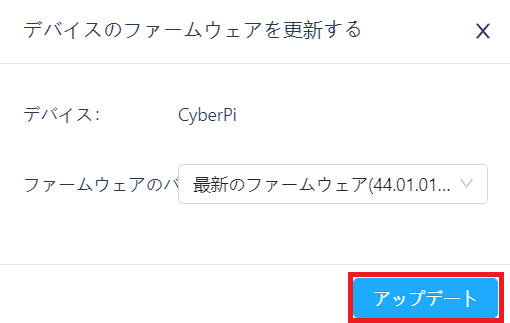

CyberPiのファームウェアが最新でない場合は、次の手順で更新します。

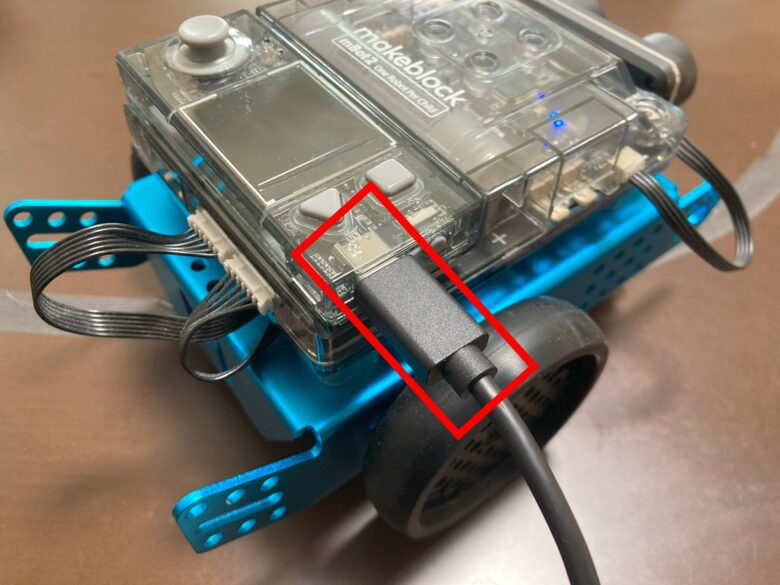

- mBot2にUSBケーブルを接続して、電源を入れます。

(Bluetooth接続も可能ですが、CyberPiアップデート時のBluetooth接続は、接続精度の問題からお勧めしません)

- mBlockを立ち上げると、初期状態で画面左下のデバイスリストに「童芯派」の表示があります。

これがCyberPiを意味しています。

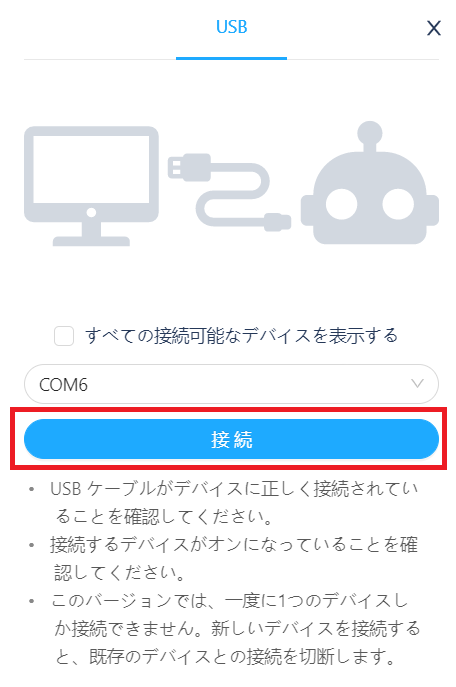

この状態で、『接続』を押します。

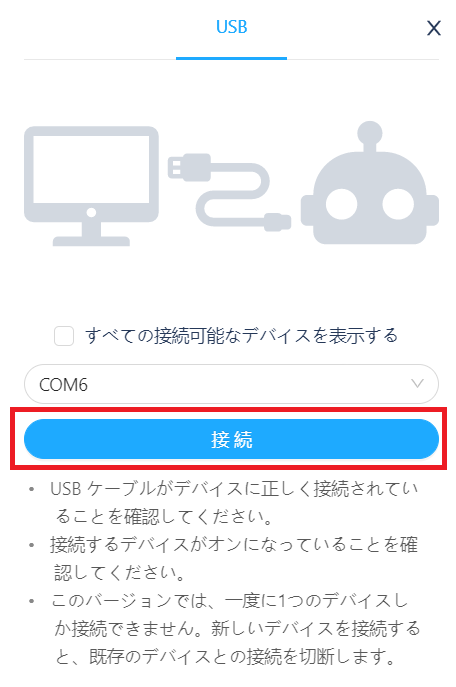

- 遷移先の設定画面で、適切なCOMポートを選択して、『接続』ボタンを押します。

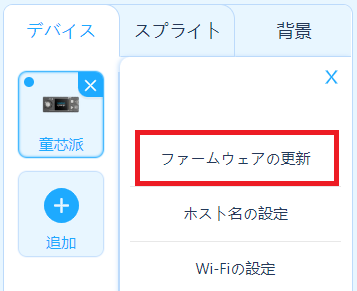

- 接続後、『設定』→『ファームウェアの更新』を押します。

CyberPiのファームウェアが古い場合は、『ファームウェアの更新』ボタンが橙色になります。

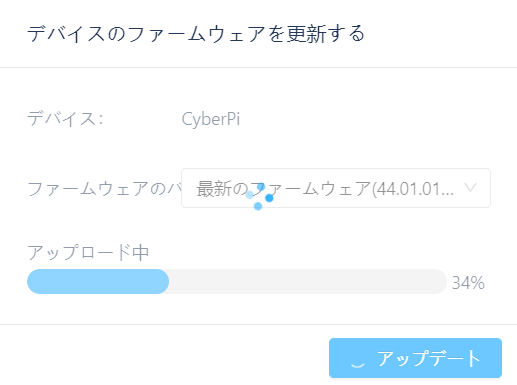

- 『アップデート』を押して、更新を開始します(少し時間がかかります)。

100%になったら完了です。

mBlockでのプロジェクト作成

mBot2デバイスの追加

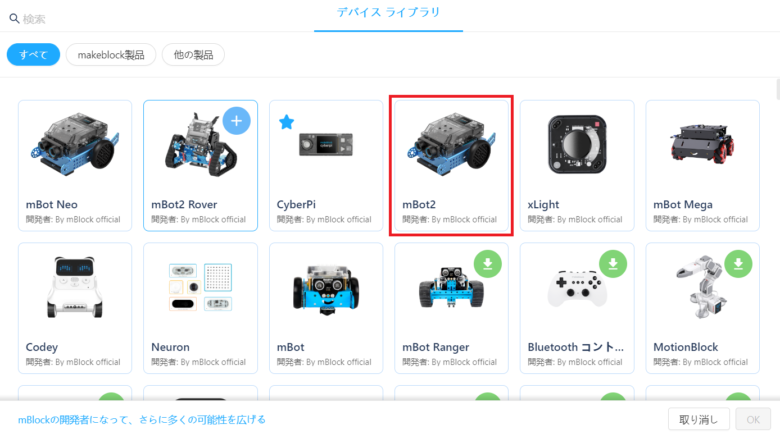

- mBlockを立ち上げると、初期状態で画面左下のデバイスリストに「童芯派」(CyberPi)の表示があります。ここに、mBot2を追加します。

「童芯派(CyberPi)」の下の「追加」を押して『mBot2』を選択します。

- デバイスに「mBot2」が追加され、ブロックパレットのタブ上にmbot2専用のタブが表示されます。

プログラムの作成

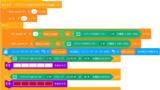

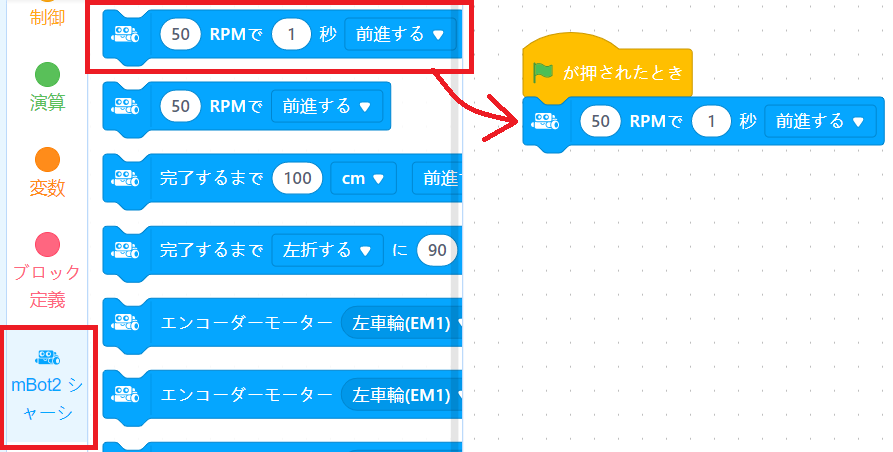

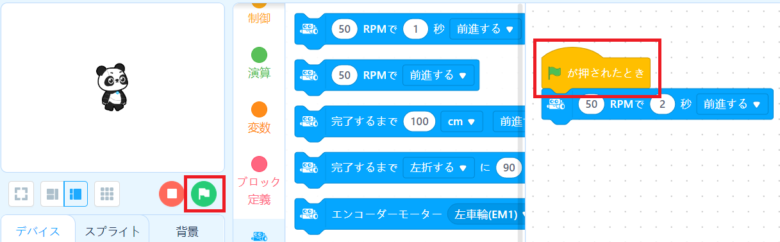

一例として、『旗マークが押されたら2秒間前進する』プログラムを作ってみましょう。

ここでの注意点として、プログラム作成時は、デバイスで『mBot2』ではなく『CyberPi』が選択された状態としておく必要があります。

- ブロックパレットの「イベント」タブから、「旗マークが押されたとき」ブロックをドラッグ&ドロップして、スクリプトエリアに配置します。

- ブロックパレットの「mBot2シャーシ」タブから、「(50)rpmの速さで(1)秒前進する」ブロックをドラッグ&ドロップして、先ほど配置したイベントブロックの下に接続します。

- 接続したブロックの「(1)秒」の部分を「(2)秒」に書き換えます。

以上でプログラムの完成です。

mBot2との接続

mBot2との接続は、USBケーブル接続とBluetooth接続の2つが可能です。

USBケーブル接続に関しては先述の通りですので、ここではBluetooth接続について解説します。

- PCのUSBポートにBluetoothドングル(別売り)を接続します。

- デバイスリストの『接続』を押します。

- 遷移先の設定画面で、適切なCOMポートを選択して、「接続」ボタンを押します。

- 接続後に、プログラムの実行が可能です。

今回のプログラムでは、mBlock上の「旗ボタン」もしくは、作成したプログラムの「イベント」ブロックをクリックします。

まとめ

以上が、mBlockの導入から、mBot2の使用方法までの基本的なガイドです。

mBlockは、初心者から上級者まで幅広いユーザーが楽しめるビジュアルプログラミングツールです。 ぜひ、mBlockを使って自分だけのオリジナルプロジェクトを作成してみてください!